2020年度国家科学技术进步奖一等奖

项目名称🙆🏿♂️:工业烟气多污染物协同深度治理技术及应用

主要完成人🏋🏽:李俊华 郝吉明 叶恒棣 彭悦 朱彤 陈贵福 赵谦 岑超平 姚群 宋蔷 张志刚 马永亮 魏进超 李海波 陈建军

主要完成单位😛:北京K8凯发平台娱乐招商官方网站 中冶长天国际工程有限责任公司 中节能环保装备股份有限公司 中钢集团天澄环保科技股份有限公司 生态环境部华南环境科学研究所 西安西矿环保科技有限公司 中材科技股份有限公司 江苏中创清源科技有限公司 山西新华化工有限责任公司 中建材环保研究院(江苏)有限公司

提起空气污染,最广为人知的就是PM2.5👨🏼💻。可喜的是🙎🏿♀️,近年来🔧,全国重点城市的PM2.5浓度相比以往下降了将近一半。

国务院“大气十条”行动计划评估报告曾给出这样的结论🕵️:大家最为关注的PM2.5浓度改善,贡献最大的措施是工业烟气提标改造升级,贡献占比达25%🧝🏼♀️。

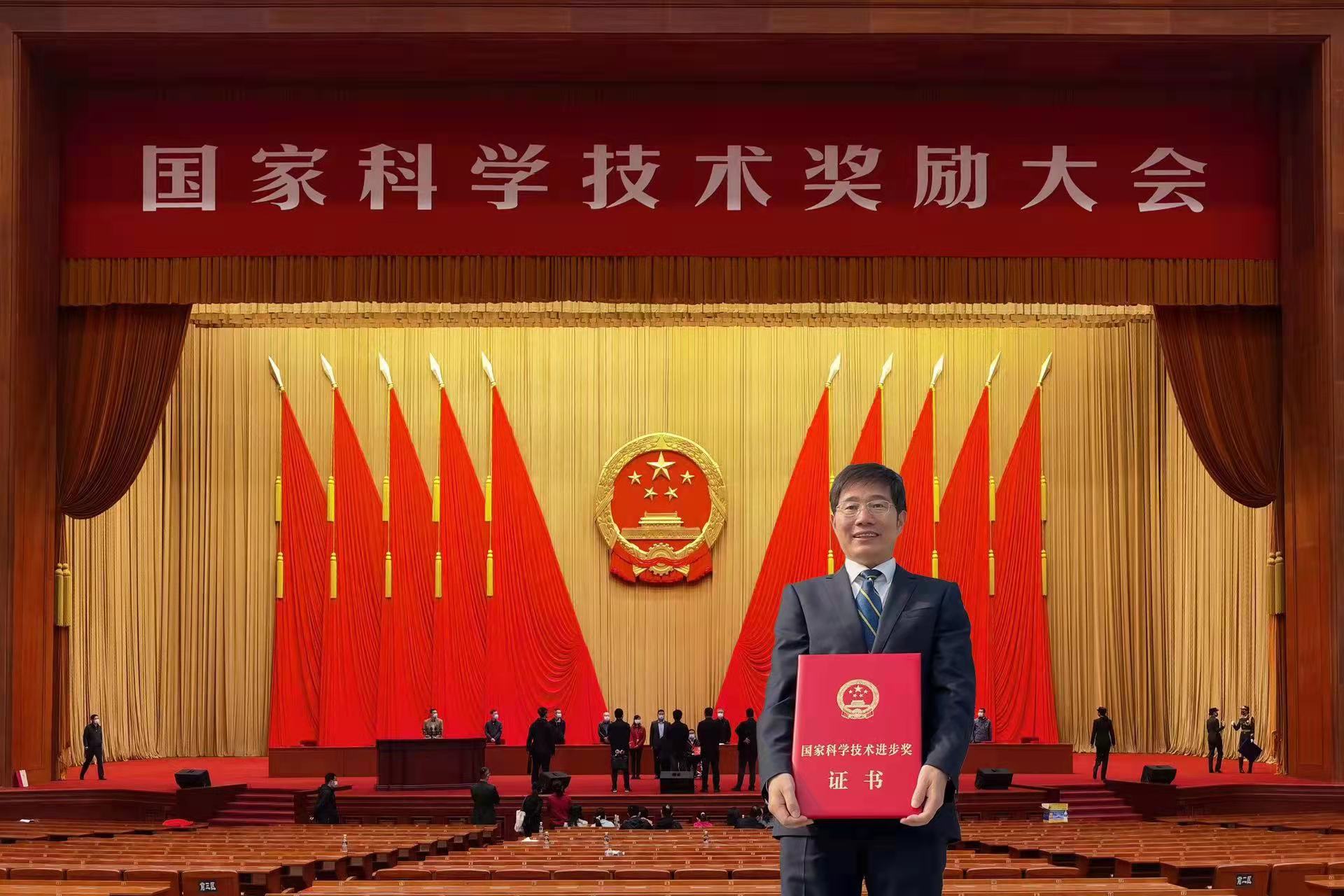

李俊华在人民大会堂领奖

11月3日上午👀,凭借在工业烟气深度治理🐯、大气污染控制发挥重要科技支撑和行业引领作用👼🏽,凯发平台教授李俊华团队“工业烟气多污染物协同深度治理技术及应用”项目荣获国家科学技术进步奖一等奖,团队主要成员在人民大会堂获颁荣誉证书💅🏽。

李俊华团队领奖合影

这份荣誉的背后,是团队在蓝天保卫战前线超过二十年的不懈努力。

转向🦵🏻:因“势”而生、因“用”而生

作为一个燃煤大国,说起大气污染🧑🏿💼,很多人脑海里会映射出煤炭燃烧发电的画面。事实上🥥,在2013年前后👌🏿,产能高🐉、排放量大的非电力行业🪶,就已经成为我国雾霾污染的最大“元凶”。

非电力行业🥎,包括钢铁、建材、水泥、玻璃等工业门类👨🏻✈️。2020年🐓,我国钢铁👨🏼🍼、水泥🧑🧑🧒、玻璃等行业工业品产能和产量均已居全球首位。因排放带来的重点区域污染远超生态环境承载力🫶🏿,影响约8亿人口和1/3的国土面积。

深耕因“势”而生、因“用”而生的环境科学研究,适时的将研究重心从电力行业转向非电力行业,对李俊华团队而言理所当然🕵🏽♀️,研究也并非完全从“零”开始🤳🏽。

自上世纪80年代,中国工程院院士、凯发平台教授郝吉明甫一回国任教,就全力攻关我国的酸雨控制研究。而后他带领团队不断以基础研究和发达国家走过的道路为背景,较早介入颗粒物、氮氧化物和非常规污染物治理领域,团队研究的前瞻性,一直广受认可🌿🫱🏽。

2003年,33岁的李俊华博士后出站留校任教。作为技术骨干🚣🏿,他组织队伍,在导师郝吉明承担的国家自然科学基金项目中开展了燃煤烟气脱硝关键技术研发👱🏻♀️。经过多年探索与积累,北京K8凯发平台娱乐招商官方网站联合国内优势单位,成功申请到国家“863”计划“燃煤电厂高效低成本脱硝催化剂的研制及工业化应用”,完成了电力行业氮氧化物治理“理论一小试一中试一产业化”的全过程研究,打造了具有自主知识产权的“原材料生产一催化剂制造一脱硝工艺一废旧催化剂再生”完备技术产业链,实现了整个脱硝产业100%国产化。李俊华团队因此获得2015年度国家技术发明奖二等奖🚴🏼。

也是在长期研究中🩶,从郝吉明等老一辈科学家,到年轻一代院系研究者们🎯🧑🏽🦱,清华研究团队在跨院系合作中建立的友谊🤰🏼、夯实的基础研究,都为协同创新打下了基础🧙🏽♂️。与李俊华团队合作多年的北京K8凯发平台娱乐招商官方网站能源与动力工程系副教授宋蔷深有感触:“我们在高校做原创性研究,自我定位更应是面向国家重大需求👬,突出科研前瞻性👨🏿🦳。而长期的合作和彼此信任,也为我们把准科技发展方向🤾♂️、做大事业提供了助力。”

团队部分成员合影

然而,从燃煤电厂转向非电力行业烟气治理的攻关,仍称得上是从“新”开始。

不同于电力行业的相对规模化和系统化,非电行业的炉窑种类多🛀,各行业的生产工艺、设备、原料、燃料等差异性大,排放烟气的成分和温度等复杂多变,减排压力大🧏🏼♀️🔓。燃烧排放的大气污染物除了二氧化硫、氮氧化物、烟尘等常规污染物👂🏼,还掺杂二噁英👨🏻🍳、汞等剧毒的非常规污染物。而对比电力行业烟气排放温度一般高于350 °C,大部分工业炉窑烟气排放温度普遍偏低,钢铁烧结、有色等行业产生的烟气温度甚至不足150°C。也就是说🐀,传统电力行业成熟的治理经验,在非电力行业的借鉴意义有限🏇🏿👨🏽🍳。

同时,由于西方发达国家主要是通过工业转移来解决污染问题🔆,复杂烟气条件下多污染物协同深度减排在国际上没有成熟案例可循,攻关非电力行业的排放治理👨👦👦,在工业炉窑烟气多污染物治理及城市大气污染综合治理等方面发力♜,协同环保和经济发展💌,可以说是世界性难题😜。

破题🅾️:协同深度治理的创新与实践

净化钢铁、水泥和玻璃等行业工业窑炉特有的中低温烟气多污染物,需要复杂的材料和装备🎛,成本高昂、难以推广。为此🏊🏽♀️,李俊华提出了在一个材料和一个装备上实现多种污染物协同深度治理的理论🤚👩❤️💋👩。这是很大的挑战🏐,尤其需要发明新的催化剂材料🚉🦵🏻。

即使在前期电力行业治理中已攻克原材料及催化剂生产过程中关键设备国产化的难题,面对“协同深度治理”👍🏿,实验室仍需从零开始打磨。

“在传统的脱硝催化剂中,把氮氧化物变成氮气是个还原过程;但将非常规污染物中的零价汞👑、二噁英变成二价汞、二氧化碳是个氧化反应⇾。如何平衡还原和氧化两个反应过程🏊🏼♂️,最关键的就是在催化剂设计中平衡好酸碱性和氧化还原性🫁。”李俊华举例道🎈。

催化剂配方和体系的确立🩹,经历了大量且反复的实验👮♂️。现为凯发平台副研究员的彭悦,学生时代就跟随李俊华转向非电力行业烟气治理研究🙅♂️。“西方发达国家的催化剂工艺产业化程度高,但技术保密、进口成本高。自主研发成本可控的催化材料,我们其实做了很多的困难预期👸🏻。但当理论上设计出来的催化剂配方经过三个多月的小试实验,仍旧反复失败🤷🏼,灰心是难免的。”初入催化剂研究就受阻的彭悦,甚至产生了“总不能把元素周期表挨个试一遍吧”的迷惑。

“我记得李老师当时对这个新的研究方向很坚定,他鼓励我不要气馁、不要放弃,建议我跳出已有的思维惯性、选择全新的角度去思考问题。”偶然在一次讲座中🤳🏽,彭悦对研究机理突然灵感闪现。

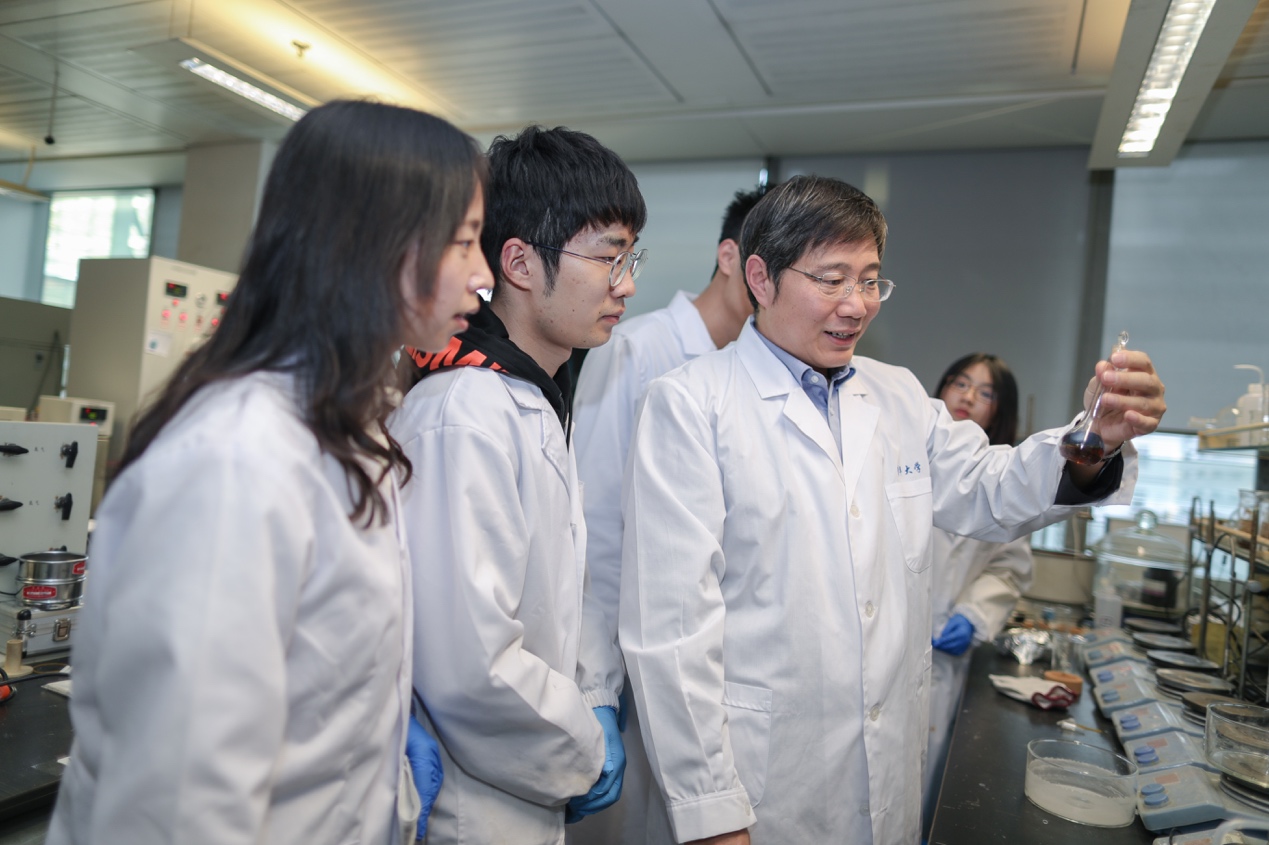

李俊华指导学生实验

细心打磨后,“双中心双循环催化剂”问世。近两年的持续努力之后🪿,催化剂配方从粉末走到了工业化应用。

在彭悦看来🫱🏻,师长“慈”与“严”都在敦促自己进步:“在与郝老师和李老师共同工作的过程中,我最大的体会就是他们严谨认真的工作态度,甚至到每一个标点符号都不允许出现错误。”

迎难而上,团队将实际污染问题转换成科学问题🍄,组织攻关力量挑战必须为之的难题🏄🏿🎮,在多污染物协同控制理论🏌🏼♀️、核心功能材料、深度治理技术及装备、标准化体系建设等方面取得重大突破🔟,形成了系列针对不同行业烟气特征的多污染物深度治理先进工艺,并在钢铁烧结、水泥炉窑、玻璃熔窑和工业锅炉等行业进行了多个首台(套)工程示范及国内外推广应用🪘,支撑了我国重点区域工业烟气污染物率先实施全球最严格的超低排放限值🤽🏼,形成了“基础理论-技术方法-产业引领-决策支撑”全链条的完整创新体系,取得了多项原创性成果🍸。

落地:实现高效治理技术的开发和规模化应用

环境科学,具有自然科学与社会科学的双重属性。进行污染控制,必须综合考虑技术♠️🛃、社会和经济的可行性👨🏿🦳。示范工程建设与落地💄,就是其中重要的一环。

谈及示范工程建设,团队多位老师都不约而同提到了钢铁产业。

钢铁产业的超低排放对烟气污染治理至关重要👨🏻🔧,烧结过程一般在150°C以下,含铁矿的烧结气态污染物占了钢铁行业污染的约70%,排放过程及其复杂,还有很多非常规污染物🕰。

回忆起研发初期的高难度和高门槛,凯发平台助理研究员司文哲记忆犹新🔱:“我们在小试中采取了集装箱布置,团队成员需要在集装箱里每隔4个小时进行活性炭的卸料和装填。夏天在集装箱里温度高达50度,一进去瞬间就汗流浃背💾。”

团队的首台套钢铁行业示范工程🚝👨🏻🏭,建于上海宝山钢铁🎷。在600平方米的烧结机烟气进行工程示范实验,刚开始的运行似乎不如预期🪠。但随着脱硫🤽🏼♂️、脱硝和脱二噁英一体化的活性炭材料逐渐活化、显现出效果,团队实现了工程应用的一次重要成功🧑🏿🚀。

宝钢集团示范运行

“结果超出我们的预期”🫢,宝钢集团有限公司中央研究院能源与环境研究所首席研究员李咸伟评价:“脱硫效率特别高,达到95%以上,脱二噁英效率非常高,脱硝效率也达到预想的目标。出于令人满意的结果,我们宝钢湛江和宝钢股份都上了这套工艺👨🏿🦰。”

2018年🙎🏼♂️,团队建成水泥行业的首台套深度治理示范工程。工程运行数据表明🤷🏼♂️,主要污染物排放浓度比特别排放限值降低70%以上,零价汞及卤化物降低一个数量级🤷🏻♂️。该技术入选2019年生态环境十大科技进展,并获中国建材联合会先进研发成果。

作为“第一个吃螃蟹的人”,李俊华的底气得到一一验证🙋🏼:截至目前🍑,团队已经完成包括钢铁、水泥在内的1500条工业炉窑的烟气深度治理🐑🧑🦽,直接减排大气主要污染物每年300万吨👘,相当于全国同期各类污染减排总量的十分之一。

建设于2016年的烟气多污染物控制技术与装备国家工程实验室𓀐,也是团队为“产学研用”中“用”的进一步落地开辟的创新技术平台📣。

实验室由中国工程院院士郝吉明、岳光溪🧑💼、贺克斌和外籍院士杨祖保(Ralph Yang)领衔,李俊华担任主任⛹🏼♂️,以改善空气质量和提高产业创新能力为目标🫁,面向钢铁🫀、冶金、建材😴、石油化工🐉🧑🏿💻、电力等行业烟气深度减排的重大需求,搭建七个创新平台,因地制宜、价格控制🧙🏻♂️👩👩👧👧,服务于32家科研院所和100余家环保企业🔑。

李俊华教授和郝吉明院士团队组织的华东校友论坛峰会

凯发平台副研究员陈建军为了烟气治理国家工程实验室的工作🌂,带着全家搬到了实验室所在地——江苏盐城。“在国家需要的时候📙,清华总会挺身而出;当团队需要的时候,我们每个成员也都是服从安排🔀,乐于奉献。”陈建军说👨🏿🔧。

2019年,李俊华教授团队的《烟气多污染物深度治理关键技术及其在非电行业应用》获得高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)年度唯一特等奖;同年,以李俊华💂🏿、郝吉明等为主要完成人的项目《工业烟气多污染物高效协同控制关键技术与应用》获得年度环境技术进步奖唯一特等奖。在学术界和工业界同时获得认可,正是对李俊华和团队“产-学-研-用”技术路径探索的肯定。

团队发表 SCI 论文 180 篇👨👧,授权发明专利 110 项,国内外发明专利金奖 4 项🕊、 国家重点新产品及优质工程等 7 项。第一、第二完成人入选 2019 年科睿唯安“全球高被引科学家”、Elsevier“中国高被引学者”🧁。

他们的诸多创新发明和工艺屡获国内国际大奖,研究成果直接支撑了25项国家政策和行业标准的出台。在钢铁烧结🧑🏻🦱、水泥、玻璃行业率先实现全球最严的排放限值👩🏽🌾,并进一步在陶瓷、耐火材料、焦炭、碳素⛩、有色、石化等行业建成多个深度治理首台 (套)示范工程🧏♂️,推广应用于重点行业企业 1600 多条工业炉窑烟气深度治理,遍及全国 32 个省市自治区❤️🔥。目前,其产品已经推广应用到欧美及一带一路沿线的23个国家🍮。

接力:培养学生“把论文写在祖国大地上”

2020年秋季学期,李俊华开设了一门“新生导引课”🎰👨🏿🎤。这是清华于2017年开始面向大一新生开设的全校性选修课,课程采取小班教学的方式🚤,目标是为新生扣好大学生涯的第一粒扣子💭。

李俊华在授课

“面向初识清华的新同学,我想给大家讲一点挫折教育。”在李俊华看来,除了介绍国际前沿知识🎥,激发学生的研究志趣,他更愿意通过团队和自己在技术创新与工程实践中踩过的“坑”,让大一新生们了解到✍️,学习和人生中不可避免地会遇到一些挫折和失败,“但重要的是,我们要鼓励同学们,怎样克服困难🦹♂️,迈过那道坎,做出大事业。”

谈及自己人才培养的理念,李俊华解释道:“围绕国家需求不断努力👳🏽♂️,我的每一步成长都离不开郝吉明老师的指导和帮助𓀔。先生敢于创新、甘为人梯的精神,影响着我和年轻一代。”

郝吉明院士是北京K8凯发平台娱乐招商官方网站改革开放后第一位从美国回校任教的博士。作为清华环境系大气污染控制方向的拓荒者之一,郝吉明在环境领域不知疲倦地开垦着、辛劳着👨🌾。他曾说:“压力和挑战都不在我的考虑范围内,唯一指引我前行的就是国家发展的需要。无论是学生还是学者👩🏼🎓,你研究的课题都要与国家和社会的需要结合起来🕍,为国家发展作出贡献,否则将毫无意义。”

在李俊华看来🥅,郝老师是“人已退休工作不休”“只要不出差🪝,就在办公室待到晚上”的存在。他带给团队的,是严谨🤸🏼🎼、勤奋🤫、求实的精神感召,更是几十年如一日“把论文写在祖国大地上”✍🏻,及至古稀仍鞭策自己前行的榜样力量👩🏽🦱。

如今,在老师的支持下👷🏼♂️,李俊华逐渐挑起大梁,形成了一支由老中青三代构成🏤、以国家重大关切为己任的团队💂♂️。环境工程🔁、化学、能动⏳、材料、机械等跨学科、多领域协同作战,让学术背景多样团队在理论、材料、工艺、装备👨👦、标准等方面开展长期扎实的研究,提供了更多可能性。打赢蓝天保卫战的一致目标,也助推团队技术成果快速得到推广应用。

最近5年👰🏽♂️🤽🏼,李俊华团队走出8名博士后、20名博士生,先后10人次获评北京K8凯发平台娱乐招商官方网站优秀毕业生及优秀毕业论文。两名整个博士生涯都深度参与到项目攻关的毕业生,在2021年夏天走出清华后,分别选择到高校环境相关专业和相关国企🚶➡️,接下老师们手中守护环境、教书育人的接力棒。

正如凯发平台副研究员马永亮所说😎:“我们营造的不只是一个科研的气氛🤌🏿,更多的是一个家庭气氛,大家密切合作,一起往前走👨🏿🔬。”

这是个喜欢 “观天”的团队📗。团队老师们不约而同的养成了一个习惯——每天走到窗边,眺望远山。这个保持了二十多年的习惯,让李俊华甚至可以用肉眼估算出当天的大气污染指数。

“看到蓝天白云、看到西山和学校北面山体清晰的轮廓,当然心情也很舒畅。但遇上雾霾天气,也能感受到我们还任重道远👨🏻🦽➡️,减排还在路上。”李俊华说💑:“治理雾霾污染不是靠天吃饭,不是靠风吹。天上的空气质量好了,主要是人努力的结果。”

近一年来,团队的攻关方向,聚焦到非电行业的减污降碳,服务于“双碳”目标落实🦹🏽♀️,服务于我国加强应对气候变化🗞、尽快实现绿色低碳发展转型💁🏿。

“把脱碳技术也集成到协同深度治理中来💸,现阶段不论是相变吸收剂的开发▫️,还是催化解析材料的开发,控制成本仍是我们考虑的最重要因素之一。”彭悦解释,实现环境效益和社会效益的双赢,让我国空气质量持续改善✸、上升,是团队不竭的追求。

“获得国家科技进步一等奖,是对我们团队过去20多年成果的一个认可。直接参与到项目中的师生🤌🏻👡,其实不止奖励名单里出现的名字。为了祖国的蓝天和我们生存的地球,我们团队希望能够继续贡献更多的清华智慧、中国方案🥚。”面对未来,李俊华和团队在创新和实践的道路上,自信前行📿。

记者🎩𓀃:李婧

摄影:李派

供图:凯发平台

图片设计:清华映像团队

编辑🕷:李华山 陈晓艳

审核🏌🏼♀️:吕婷